研究テーマ

Research theme

価値はどこから生まれるか

脳は多様な感覚入力を統合し、知識・記憶を参照して事物や環境の価値を評価しますが、その過程はまだ謎だらけです。様々な行動実験・脳計測実験から、その不思議な実態が明らかになってきました。

関連ニュース

202308.19

津波避難意思決定過程の情報タイプによる違い(最優秀ポスター賞)

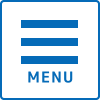

これまで、ヒトの意思決定についてはDual process theory、すなわち論理的/分析的な経路と感覚的/直感

202306.19

学習中のうっかりよそ見はやっぱり記憶によくない(論文出版)

授業に集中しようと思っていても、うっかりよそ見してしまったという経験は誰しもあるのではないでしょうか。しかし、学習に

202305.27

自己超越特性が気温ストレスに対する脳反応を抑制する?(研究会講演)

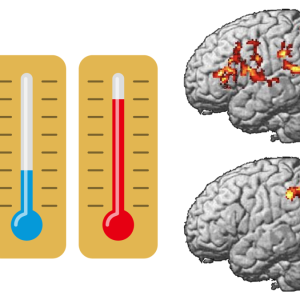

宗教性や向社会性、ウェルビーイングと関連の深い自己超越特性と、気温ストレスに対する抵抗性は、ヒト固有の心理ストレス制

202305.22

津波避難意思決定脳過程の情報タイプによる違い(学会発表)

地震後の津波避難で処理される情報には、震度や震源域といったメディアから取得する記述的情報と、自身の体験で五感から得ら

202305.12

ひとはなぜ悲しい音楽を好んで聴くのか(ワークショップ発表)

なぜ私たちは悲しい音楽を聴くのでしょうか?そしてその時、どのようなことが脳内で起きているのでしょうか?また、悲しい音

202305.12

キュッパはなぜ安いと感じるのか?(ポスター発表・受賞)

テレビのコマーシャルなどで、「なんと! この商品が今ならにーきゅっぱ!」と、その商品の低価格さをアピールするために、

202304.12

暑さ寒さへの反応の個人差(論文出版)

暑いと動けない人、喜んで雪山に飛び出す人、天気予報を気にする人。暑さ寒さへの反応は人それぞれです。この個人差に「やる

202303.27

コロナに対する対処行動とその心理的メカニズム(ポスター発表)

人々は、パンデミックによる感染予防や生活困難への対処のために、日常行動を変化させました。本研究では、4つの対処行動と

202303.21

社会的な相互作用は脳内での第二言語の感情性を高める(国際学会口頭発表)

母語は通常、第二言語よりも感情的です。言語が社会的な相互作用を通じて学習されると、より感情的であると考えられています

202303.18

感染懸念による社会性変化 (シンポジウム発表)

COVID-19パンデミックの間、我々は感染症に対して身体的変化における定量的な数値に注目してきました。しかし感染症